MLZ ist eine Kooperation aus:

> Technische Universität München

> Technische Universität München > Helmholtz-Zentrum Hereon

> Helmholtz-Zentrum Hereon

> Forschungszentrum Jülich

> Forschungszentrum Jülich

MLZ ist Mitglied in:

> LENS

> LENS > ERF-AISBL

> ERF-AISBL

MLZ in den sozialen Medien:

MLZ

Lichtenbergstr.1

85748 Garching

07.02.2025

Nützlich in Brennstoffzellen oder Leuchtmitteln: Neue Verbindung mit Neutronen untersucht

Dr. Alexander Mutschke bedient das Wasserstoffnachweisgerät "ELEMENTRAC ONH-p2" im Advanced Materials Labor am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ). © Bernhard Ludewig, FRM II / TUM

Eine völlig neue Verbindung mit Borsäure und Wasserstoff hat ein internationales Team um Dr. Alexander Mutschke hergestellt und mit Hilfe von Neutronen ihre Struktur aufgeklärt. Das Borathydrid könnte künftig in Brennstoffzellen, Leuchtstoffen oder in der Katalyse eingesetzt werden.

Ein Zufallstreffer war es nicht gerade, gibt Alexander Mutschke zu. Als er am Lehrstuhl für Anorganische Chemie an der Technischen Universität München ein Borat-Anion BO33- mit einem Wasserstoffatom kombinierte, hatten der Chemiker und sein damaliger Kollege Dr. Thomas Wylezich bereits Dutzende vergebliche Versuche hinter sich und es darauf angelegt, die Verbindung herzustellen. Ins Schwärmen gerät Mutschke, der inzwischen als Post-Doktorand am MLZ arbeitet trotzdem noch: „Das ist eine seltene Entdeckung! Es gibt nur eine andere Verbindung dieser Art.“ Die Fachzeitschrift Chemistry – A European Journal hat die Veröffentlichung der Forscherinnen und Forscher denn auch auf das Innencover seiner 63. Ausgabe gehoben.

Anwendung in Katalysatoren oder Wasserstoffspeichern

Warum sich Alexander Mutschke und seine Kolleginnen und Kollegen aus Australien, Finnland, Tschechien, Schweden und Deutschland die Mühe gemacht haben, diese Verbindung herzustellen und zu untersuchen? „Die Idee ist es, die praktischen Eigenschaften beider negativ geladener Ionen, dem Borat und dem Wasserstoff, in einer Verbindung zu vereinigen“, sagt er. Auf der einen Seite hat man den leichten und oftmals mobilen Wasserstoff, was für viele katalytische Reaktionen von Bedeutung ist. Auf der anderen Seite verleiht das unreaktive Borat, das Salz der Borsäure, der Verbindung ein festes und stabiles Grundgerüst. „Das ist interessant für Wasserstoffspeicher, Hydridionenleiter, Katalysatoren oder sogar auch Leuchtstoffe“, erklärt Alexander Mutschke mögliche Anwendungen.

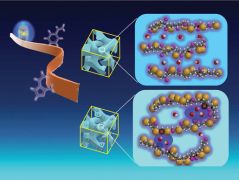

Der Artikel über die neue chemische Verbindung ist auf dem Innencover der wissenschaftlichen Fachpublikation Chemistry A European Journal erschienen.

Struktur nur mit Neutronen aufklärbar

Um etwas mit der Verbindung anfangen zu können, muss allerdings zuerst ihre Struktur aufgeklärt werden. Und hier kommt man zum eigentlich spektakulärsten an der Arbeit, wie Alexander Mutschke sagt: „Das schwierigste ist es tatsächlich, die Struktur aufzuklären.“ Das geht und ging nur mit Hilfe von Neutronen. Die führte das Team am australischen Gegenstück zum MLZ-Instrument SPODI, dem Echidna hochaufgelösten Pulverdiffraktometer, durch. Messungen am Deutschen Elektronensynchroton DESY komplementierten die Untersuchung. „Sobald der FRM II wieder Neutronen liefert, sind weitere Messungen am SPODI geplant, um die Struktur von Tochterverbindungen zu untersuchen“, sagt Alexander Mutschke.

Originalpublikation:

Alexander Mutschke, Thomas Wylezich, Přemysl Beran, Tobias Hölderle, Volodymyr Baran, Maxim Avdeev, Antti J. Karttunen, Nathalie Kunkel

The Non-Centrosymmetric Borate Hydride Sr4Ba3(BO3)3.83H2.5

Chem. Eur. J. 2024, 30, e202403048 (2024)

doi.org/10.1002/chem.202403048

Beteiligte Partner:

Neben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Heinz Maier-Leibnitz Zentrums und dem Lehrstuhl für Inorganic Chemistry with Focus on Novel Materials der Technischen Universität München waren außerdem Forscherinnen und Forscher der Europäischen Spallations-Neutronenquelle in Lund, Schweden, des Nuclear Physics Institute CAS in Rez, Tschechien, des Deutschen Elektronen-Synchrotons DESY, Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO) in Lucas Heights, Australien und des Department of Chemistry and Materials Science der Aalto University, Finnland, beteiligt.

Weitere News

-

28.06.2021

Wasserstoff färbt rot

MLZ ist eine Kooperation aus:

> Technische Universität München

> Technische Universität München > Helmholtz-Zentrum Hereon

> Helmholtz-Zentrum Hereon

> Forschungszentrum Jülich

> Forschungszentrum Jülich

MLZ ist Mitglied in:

> LENS

> LENS > ERF-AISBL

> ERF-AISBL

MLZ in den sozialen Medien: